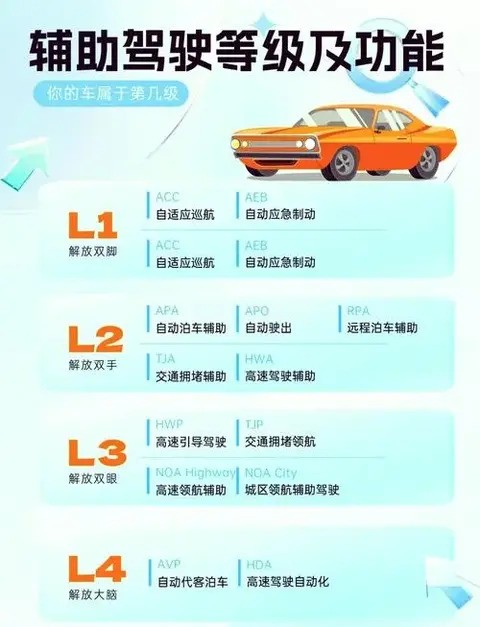

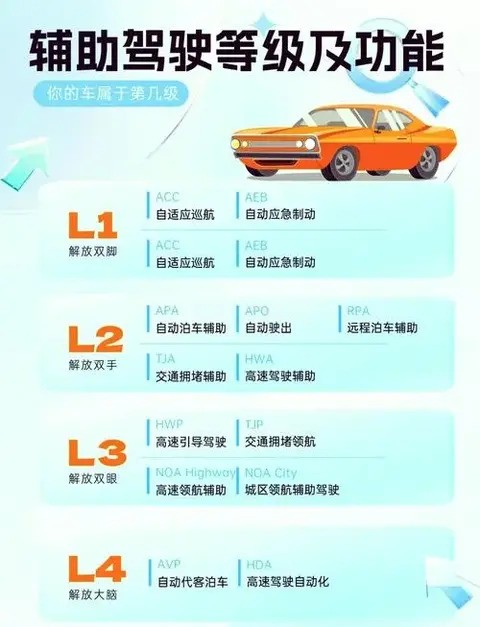

中国智能驾驶行业正站在标准制定的十字路口。随着L2+级辅助驾驶功能迅速进入市场,行业对于高阶自动驾驶的标准设定产生了激烈讨论:是坚持高标准以最大限度控制风险,还是适度放松门槛以推动技术创新?这一选择不仅关系到技术演进的方向,也直接影响整个产业的发展节奏和用户的安全边界。

部分专家坚持认为,智能驾驶涉及公共安全,容不得任何闪失,必须将安全置于首位。近年来特斯拉Autopilot系统引发的数百起事故表明,在技术尚未完全成熟的情况下过早推广,可能带来严重后果。例如,若将AEB(自动紧急制动)系统的触发时速从国际普遍采用的60公里提高至85公里,虽看似鼓励技术突破,实则降低了整体安全要求。因此,应借鉴航空业经验,构建远高于人类驾驶的安全冗余机制。

另一方面,也有观点指出,现行测试标准已难以匹配技术进步的速度。当前对自动驾驶系统提出在暴雨、暴雪等极端天气下仍需保持100%稳定表现的要求,实际上连人类驾驶员都难以实现。目前美国Waymo公司已在部分地区开展无人驾驶出租车运营,而我国L4级测试车辆仍强制配备安全员,这在一定程度上制约了技术迭代效率。适当降低封闭场地测试里程等硬性指标,有助于加快研发落地进程。

近期监管部门释放的信号表明,未来或将推行更具弹性的分级标准体系。根据不同道路环境的风险等级设定差异化的准入要求,比如在城市快速路等复杂场景中实施严格标准,在矿区、港口等封闭环境中适度放宽限制。同时引入“沙盒监管”机制,允许领先企业在限定区域开展创新试点,在可控范围内探索技术边界。这种动态调整的模式,既能保障基本安全,也为行业发展提供适度空间。

智能驾驶的最终目标应是实现远超人类驾驶的安全水平。在安全与创新之间寻找平衡点,既不能因急于求成而忽视潜在风险,也不应因过度谨慎而错失技术升级的窗口期。正如一位车企高管所言:标准不应成为不可逾越的天花板,但前提是必须筑牢底线。

本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:中国智能驾驶标准制定:安全与创新的平衡之道https://auto.zol.com.cn/1012/10129956.html