飞行汽车被视作未来城市交通的革命性解决方案,但目前仍受到技术瓶颈的限制,难以实现大规模应用。其中,动力与能源系统是首要挑战。当前电池的能量密度不足以满足长距离垂直起降(eVTOL)的需求,而混合动力方案虽然能在一定程度上缓解续航问题,却又带来了额外的重量和系统复杂性。

安全性与适航认证同样是飞行汽车发展的重要门槛。传统的航空和汽车行业标准难以兼容,例如飞行稳定性、故障冗余系统设计以及极端天气应对能力等方面仍需突破。此外,低空空域管理尚未完善,起降基础设施缺乏,噪音污染等问题也进一步延缓了飞行汽车的商业化进程。

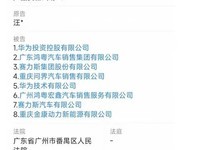

尽管如此,技术进步与政策协同正逐步推动行业向前发展。新型轻量化材料(如碳纤维)和分布式电推进技术的应用显著提升了飞行效率。同时,固态电池和氢燃料电池的研发有望破解能源瓶颈。在监管层面,中国于2023年发布了无人驾驶航空器飞行管理暂行条例,欧美国家也在加速eVTOL适航认证流程,为试点运营创造了条件。国内的小鹏汇天、吉利太力飞车等企业已成功完成原型机试飞,而国外的一些公司计划在2025年前启动区域性空中出租服务试点。

飞行汽车的商业化进程预计将分阶段推进。2025年至2030年间可能成为关键窗口期,初期将以特定场景为主,例如景区接驳和医疗急救服务。电池技术的进步和法规的完善将决定规模化推广的速度。到2030年后,随着城市空中交通网络的建设和自动驾驶技术的成熟,飞行汽车有望逐步进入高端出行和物流领域。然而,高昂的成本(单台售价可能超过百万元)将限制其初期用户群体。

未来十年,飞行汽车能否实现突破取决于技术迭代、基础设施投资以及公众接受度之间的平衡。尽管短期内难以完全取代地面交通,但其在应急救援和城市立体交通中的独特价值,或将催生一个万亿级的新市场,从而彻底改变人类的出行方式。

本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:飞行汽车商业化之路:技术与政策的双重挑战https://auto.zol.com.cn/972/9720153.html